qu'est-ce que le dao yin qi gong

Répondre à la question pourquoi commencer par le côté gauche n'est certes pas une chose aisée, nous avons pourtant tenté de la faire !

Question :

Pourquoi commence t’on généralement les exercices et les enchaînements par le côté gauche ?

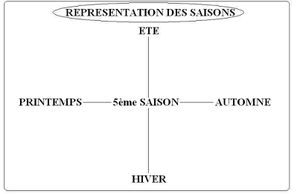

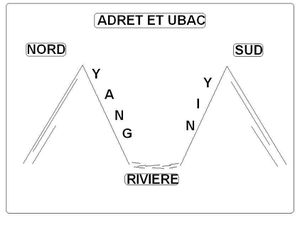

C’est certainement un peu court de répondre que cela vient du fait que le côté gauche est considéré comme yang, donc propice au mouvement. Cette réponse suscite automatiquement une autre question ; pourquoi le yang est à gauche ? Des précisions s’imposent, commençons par un tableau représentant la vision chinoise antique de l’homme et de l’espace.

Définition de l'ideogramme chi

Tout d’abord je soumets à votre réflexion cette définition de l’idéogramme Chi

Faire un pas en avant du pied gauche Sens étendu, marcher

(Wieger 63 A)

L'observateur face au soleil

/image%2F1417047%2F20231003%2Fob_648cea_sunset-110305-1280.jpg)

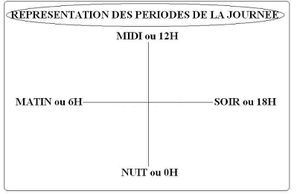

L’homme occupe une position centrale face à la lumière du soleil, le dos vers l’obscurité. Cette représentation spatiale a donné naissance par association (voir tableau ci-dessous) à d’autres représentations, cette fois-ci de l’espace-temps. Ce fut l’utilisation du gnomon (bâton planté verticalement dans le sol) permettant l’observation de l’ombre projetée sur le sol qui a mis en évidence la course du soleil.

L’ombre du gnomon était différente suivant les saisons et suivant les périodes de la journée. Prenons connaissance du tableau ci-dessous pour les associations entre directions, saisons et périodes de la journée.

|

DIRECTIONS |

EST |

SUD |

CENTRE |

OUEST |

NORD |

|

SAISONS |

PRINTEMPS |

ETE |

5ème SAISON |

AUTOMNE |

HIVER |

|

PERIODES DE LA JOURNEE |

MATIN |

MIDI |

APRES-MIDI |

SOIREE |

NUIT |

Les saisons, le jour et la nuit s’enchaînent selon un mouvement continu, ceci a pu être une des influences du diagramme du Yin-Yang

« Les deux principes ou aspects contrastés et opposés de l’unique réalité cosmique dont l’alternance et l’union dans la nature et dans chacun des êtres constituent la réalité comme le devenir de tout ce qui existe » (1)

Yin Yang : les images

L’idéogramme Yang

L’idéogramme Yin

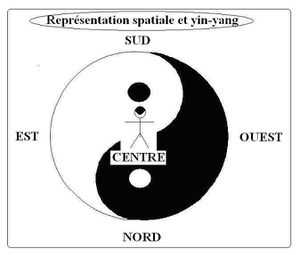

Le symbole du Yin-Yang peut s’associer aux représentations de l’espace et du temps. En ajoutant au Yin-Yang les directions cardinales est, sud, ouest, nord, notre observateur se retrouve placé au milieu du yin-yang. Cela nous donne ceci

Rapport yin-yang et corps humain

Pour revenir à la question initiale, résumons le rapport du Yin-Yang et du corps humain

|

YIN |

YANG |

|

DROITE |

GAUCHE |

|

BAS |

HAUT |

|

INTERIEUR |

EXTERIEUR |

|

FACE |

DOS |

Il faut bien avoir à l’esprit qu’une chose est yin ou yang suivant la position qu’elle occupe par rapport à son élément de comparaison. Par exemple, la tête est plus yang que le tronc qui est lui-même plus yang que l’abdomen.

Le pas à gauche

/image%2F1417047%2F20231003%2Fob_59fd38_footprints-7780956-1280.jpg)

Si le mouvement est plutôt associé au yang, ceci explique que ce soit la jambe gauche qui se met en mouvement au début de l’enchaînement du tai ji quan (par exemple dans le style yangjia michuan) et dans certaines formes de qi gong.

__________________

(1) Ricci p 1096

__________________

Sources :

Histoire de la pensée chinoise A.Cheng

Histoire du taoïsme I.Robinet

La chronobiologie chinoise Faubert et Crépon

Photos : pixabay

ZHAN ZHUANG GONG ; L'HOMME ENTRE TERRE ET CIEL 1

La pratique statique est une composante majeure sinon essentielle des pratiques chinoises qu'elles soient orientées vers la santé ou vers la pratique martiale. Chaque école traditionnelle possède son  propre système, ces différents exercices possèdent un certain nombre de points communs parmi ceux-ci nous trouvons dans les dénominations de ces méthodes les deux caractères ; ZHAN et ZHUANG. Les images qu'ils révèlent sont une source d'enrichissement dans l'étude de ces méthodes, tout comme l'étude de textes classiques comme le Yi Jing. L'écriture chinoise et les trigrammes du Yi Jing constituent de passionnants sujets d'étude et de recherche, le Yi Jing livre dans ces lignes au lecteur attentif de précieux conseils au sujet de ces pratiques.

propre système, ces différents exercices possèdent un certain nombre de points communs parmi ceux-ci nous trouvons dans les dénominations de ces méthodes les deux caractères ; ZHAN et ZHUANG. Les images qu'ils révèlent sont une source d'enrichissement dans l'étude de ces méthodes, tout comme l'étude de textes classiques comme le Yi Jing. L'écriture chinoise et les trigrammes du Yi Jing constituent de passionnants sujets d'étude et de recherche, le Yi Jing livre dans ces lignes au lecteur attentif de précieux conseils au sujet de ces pratiques.

ETUDE DU CARACTERE ZHAN

|

ZHAN 站 |

(Ricci 141) Se tenir debout, se lever, se dresser, se conserver, durer.

|

COMPOSITION DU CARACTERE ZHAN

Caractère de gauche

|

LI 立 |

donne l'image d'un être debout, dressé. Un homme debout sur le sol (Wieger 1 F) |

Le caractère ancien est encore plus explicite !

Le caractère ancien est encore plus explicite !

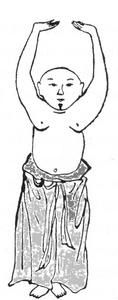

Dans cet idéogramme, les trois « puissances » sont représentées :

- Le Ciel par la divination mais aussi par l'arc de cercle formé par les bras.

- L'homme par le pictogramme.

- La Terre par le trait horizontal

Caractère de droite

| ZHAN 占 |

Ce caractère possède le sens de : demander ce qui en sera d'une entreprise en flambant une écaille de tortue, divination (Wieger 56 B)

|

|

ZHAN 站 |

contient donc l'image d'un homme debout cherchant les germes des actions futures. Pour cela, il interroge le Ciel par la divination afin de connaître les actions à entreprendre ou à ne pas entreprendre ; on peut parler de méditation debout. |

ETUDE DU CARACTERE ZHUANG

|

ZHUANG 樁 |

(Ricci 1224) pieu, poteau, pilotis, colonne enfoncée en terre

|

| MU 木 |

Composé de figure d'un arbre, en haut les branches, en bas les racines, au milieu le tronc. Sens étendu bois. (Wieger 119)

|

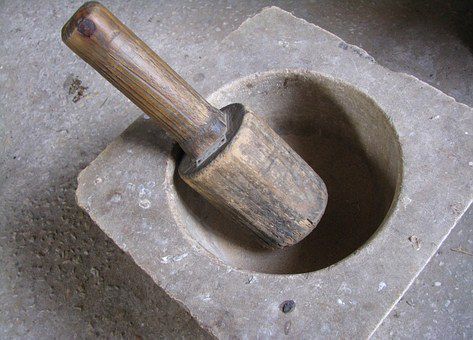

| CHONG

舂 |

Et de Décortiquer le grain en le pilant, deux mains qui soulèvent le pilon au-dessus du mortier (Wieger 47)

|

|

ZHUANG 樁 |

contient les images du bois, de l'arbre, du pilon et du mortier. |

Les différentes images contenues dans les deux caractères vont nous aider à constituer une proposition de définitions variées susceptibles de recouvrir les diverses pratiques contenues dans l'exercice ZHAN ZHUANG.

樁舂

ZHAN ZHUANG ; LA POSTURE DU PIEU

Le gnomon planté en terre renseignait par l'ombre qu'il projetait au sol sur les directions de l'espace et les saisons de l'année. Son positionnement entre terre et ciel le prédisposait aussi à servir de mât de cocagne dans un jeu antique où l'on désignait le nouveau roi. Celui qui pouvait atteindre le ciel en montant en haut du mât se désignait « fils du ciel » Le pieu planté dans le sol relie le ciel et la terre permettant au prétendant « fils du ciel » de « téter le ciel » Le fait que le pieu soit profondément enraciné dans le sol a certainement exercé une influence sur le fait que ces techniques aient été qualifiées de « techniques d'enracinement ».

LA DIVINATION L 'HOMME INTERROGE LE CIEL

Le sens de l'idéogramme ZHAN est demander et chauffer d'où divination. Des carapaces de tortues, des omoplates de cervidés étaient mises au feu afin que le devin examine les craquelures occasionnées par la chaleur et les interprète.

L'ARBRE

Il est tentant de relier les deux idéogrammes LI et MU dont les graphies sont très proches bien qu'ils ne soient pour chacun d'eux qu'une composante des idéogrammes ZHAN et ZHUANG. Les définitions « se tenir comme un arbre » ou bien même « enlacer l'arbre » trouve dans la comparaison des deux graphies tout leur sens. Plonger ses racines vers le sol, étaler ses branches vers la lumière, enlacer l'arbre nous amène à une relation toute particulière avec celui-ci. N'est-ce pas le le règne végétal qui a précédé l'homme dans l'évolution ? L'arbre est donc un peu notre ancêtre !

Comme le montrent les graphies, on peut aisément mettre en relation les bras de l'homme avec les branches de l'arbre, le tronc de l'homme avec celui de l'arbre, et les pieds de l'homme avec les racines de l'arbre. Nous trouvons bien d'autres similitudes entre l'homme et l'arbre au niveau corporel ;

- l'arbre bronchique, formé par les bronches et les bronchioles

- les vaisseaux du foie forment aussi une arborescence ; en énergétique chinoise le foie est aussi lié à l'élément bois

- la colonne vertébrale qui forme l'arbre de vie

LE PILON ET LE MORTIER ; L'ALCHIMIE INTERNE

Le fait de joindre les mains afin de tenir un pilon amène une position corporelle proche de celles adoptée pendant les pratiques de ZHAN ZHUANG, symboliquement joindre les mains c'est joindre les contraires et favoriser ainsi l'union des énergies. Des écoles traditionnelles comme le Ling Bao Ming et le Jin Dan appartiennent au courant d'alchimie interne, le pilon et le mortier représentent le creuset alchimique où sont formés pour l'un le Jin Dan (la pilule d'or), pour l'autre le joyau magique (Lingbao)

Regroupons nos propositions concernant le sens à donner aux pratiques ZHAN ZHUANG :

- Posture du pieu

- L'homme debout entre terre et ciel

- Enracinement

- Se tenir comme un arbre ou la posture de l'arbre

- Enlacer l'arbre ou embrasser l'arbre

- L'homme interroge le Ciel

- Cultiver et transformer le Qi

Venons à la pratique avec les similitudes de deux écoles d'arts martiaux internes ; l'école San Yiquan et l'école Yangjia michuan taiji quan. La pratique statique porte des noms différents suivant les écoles, voici quelques appellations de ces exercices statiques :

-

Zhan Zhuang

-

Zhan Zhuang Gong

-

Ji Ben Zhan Zhuang Shi

-

Zuo You Dan Tui Zhan Zhuang

-

Zhan Chan (1)

Le but recherché est de renforcer la posture afin que le mouvement, qui peut se voir comme une succession de postures s'enchaînant les unes aux autres, soit en même temps fluide et ferme ; la pratique dynamique se nourrit de la pratique statique. L'école San Yiquan et le style Yangjia michuan taiji quan possèdent des exercices propres à leurs écoles respectives. (2)

L'ECOLE SAN YIQUAN

L'école San Yiquan propose l'exercice « Travail énergétique de la prise de conscience des cinq palais » cet exercice appartient à un ensemble d'exercices appelé Yi Yin Fa (techniques de pré nutrition) sollicitant l'ensemble de la structure corporelle.

Cette méthode comprend six postures, chacune d'entre elles étant reliée à une zone corporelle et à un point d'acupuncture :

-

Zone périnéale et point Hui Yin

-

Zone abdominale et point Qi Hai

-

Zone thoracique et point Zhong Ting

-

Zone scapulaire et point Tian Tu

-

Zone crânienne et point Yin Tang

-

Unité corporelle et point Bai Hui

Niveau abdominal ; point Qi Hai

L'exercice a la particularité de se terminer par un exercice dynamique reliant les six postures afin de libérer le corps et l'esprit. Après avoir focaliser l'intention sur une zone précise ou un point précis, l'exercice final favorise le retour à l'unité corporelle. Cette particularité est une particularité d'école, un grand nombre d'exercices sont composés de cette façon (concentration puis libération) Ceci permet d'éviter l'accumulation ou stase d'énergie. Il est souhaitable de se référer tout d'abord aux zones corporelles, pour ensuite au fur et à mesure des progrès, se référer aux points d'acupuncture. Aller du plus grossier au plus subtil, du structurel à l'énergétique semble la démarche la plus sure. Pour la description de cet exercice, voir le Traité d'énergie vitale p 245-256 et daoyin fa qigong livre 1 p 54-57 .

Au sujet du maintien prolongé de ces exercices présenté par diverses écoles comme la panacée, G.Charles opère une mise en garde auprès des pratiquants et surtout des débutants. Selon lui, la pratique statique doit être associée à des exercices dynamiques comme les enchainements de gong fu wu shu ou de taiji quan ; ceux-ci permettent l'apprentissage de la posture et du mouvement associés à la respiration et à l'intention.. Le maintien prolongé n'est pas à la portée du débutant, il ne peut être que l'aboutissement d'une pratique soucieuse du respect du corps et de son intégrité. (Voir. p73-75 Traité d'énergie vitale)

JI BEN ZHAN ZHUANG SHI (STYLE YANGJIA MICHUAN TAIJII QUAN)

Le style yangjia michuan taiji quan possède son propre système ; il s'agit de la posture de base du style Yangjia michuan ;

-

pieds écartés de la largeur des épaules

-

corps légèrement fléchi

-

bras à hauteur d'épaules

-

épaules basses

-

coudes pendants

Cette posture favorise la respiration embryonnaire (respiration abdominale) et la petite circulation céleste ; technique permettant de relier les méridiens curieux dont les trajets passent au milieu du corps sur l'avant et sur l'arrière ; les trajets Ren Mai et Du Mai.

Ji Ben Zhan Zhuang Shi

Tout comme dans l'école San Yiquan, le maintien de la posture se termine par un exercice dynamique « prendre le tigre dans ses bras et le ramener à la montagne » Il a la particularité de mobiliser le corps et l'énergie vers le haut, vers l'intérieur, vers le bas, vers l'extérieur et au centre permettant de mettre en circulation l'énergie (le qi).

Remarquons que les deux exercices «Travail énergétique de la prise de conscience des cinq palais » de l'école San Yiquan et «Ji Ben Zhan Zhuang Shi » du style Yangjia michuan ont ces mêmes particularités ; Concentration ou accumulation de l'énergie pendant la pratique statique puis libération et mise en circulation de l'énergie pendant le mouvement final. Nous retrouverons ces mêmes phases à travers la pratique dynamique du Yangjia michuan taiji quan ou du Xing Yi Quan de l'école San Yiquan ; fermeture du corps et accumulation de l'énergie, ouverture du corps et expression ou libération de l'énergie.

[1] D'après les articles de G.Charles sur la question, le Zhan Chan aurait donne le Ritsu zen japonais version debout, le Za Zen étant la version assise. Voir ces articles sur le site http://www.tao-yin.com

(2) Ces deux formes sont à rapprocher de celles du Da Cheng Quan et Yi Quan qui proposent également un ensemble d'exercices similaires

Les exercices de saison 2

Voici sous forme de tableau, un exemple concret de l’adaptation à la saison d’un même exercice ; l’exercice de relaxation taoïste ou méditation taoïste en position allongée convient parfaitement à la période hivernale. (pour la description de cet exercice voir Traité d'énergie vitale p 265-267)

Sa pratique ne se limite pourtant pas à cette seule saison, pendant les autres saisons, il peut servir également à restaurer l’énergie. Dans ce cas, le Yi (pensée chargée d’intention selon C.Jeanmougin) se focalisera pendant l’exercice sur les fonctions associées à la saison correspondante. Exemple, au printemps, cette relaxation en position allongée portera plus particulièrement sur le système musculaire. Pour les autres saisons se référer au tableau ci-dessous.

| EXERCICE DE RELAXATION | |

| SAISONS | INTENTION |

| HIVER | OS ARTICULATIONS |

| PRINTEMPS | MUSCLES |

| ETE | CIRCULATION |

| 5ème SAISON | REEQUILIBRATION |

| AUTOMNE | RESPIRATION (QI) |

Les exercices de saison vont animer la pratique du mouvement énergétique en cours. La théorie des 5 éléments sert ici de référence, ceci doit nous amener à prendre conscience des différentes potentialités de la pratique en ayant toujours à l’esprit l’adaptation de la technique ou de l’exercice à nos possibilités physiques du moment, à notre âge, en fonction de nos goûts, en fonction des moments de la journée. En respectant ceci, une pratique harmonieuse jusqu’à un âge avancé se conçoit tout à fait.

Voici sous forme de tableau les correspondances entre les saisons, les couleurs, les organes, les cycles de la vie et de la journée, et les postures avec les 5 éléments. A vous d’en étudier les correspondances avec votre propre cheminement.

| ELEMENT | BOIS | FEU | TERRE | METAL | EAU |

| SAISON | PRINTEMPS | ETE | 5ème Saison | AUTOMNE | HIVER |

| COULEUR | BLEU/VERT | ROUGE | OCRE | BLANC | SOMBRE |

| ORGANE | FOIE | COEUR | RATE | POUMONS | REINS |

| PERIODES DE LA VIE | NAISSANCE | JEUNESSE | MATURITE | VIEILLESSE | FIN DE VIE |

| PERIODES DE LA JOURNEE | MATIN | MIDI | APRES-MIDI | SOIREE | NUIT |

| POSTURES | AGENOUILLE | DEBOUT | POSTURE CROISEE | POSTURE ASSISE | ALLONGE |

Pour en savoir plus sur les postures de méditation, cliquez ci-dessous :

http://corps-souffle-dao.over-blog.com/2014/03/s-asseoir-en-meditation-quelle-posture.html

A lire :

Les exercices de santé du kung fu G.CHARLES

Traité d’énergie vitale G.CHARLES

Yangjia michuan taiji quan tome 2 C.JEANMOUGIN

Yi jin jing Symbolisme T.Lambert

http://corps-souffle-dao.over-blog.com/yi-jin-jing-symbolisme.html

Yang Sheng ; pratiquer en fonction de la saison

CHUN le PRINTEMPS :

CHUN le PRINTEMPS : XIA l’ÉTÉ :

XIA l’ÉTÉ :

DONG l’HIVER :

DONG l’HIVER :(Wieger 19 F )

Quelle est la différence entre le tai ji quan et le qi gong ? 1

Il s'agit de la sempiternelle question posée par les personnes s'essayant pour la première fois aux techniques internes chinoises. Ces disciplines ne sont guère connues et appellent beaucoup de questions de la part des nouveaux venus. Nous sommes donc souvent questionnés sur ce sujet, il n'est pas toujours facile d'y répondre en quelques mots ni même en quelques phrases, les techniques chinoises sont difficiles à étiqueter et c'est tant mieux, ceci prouve leur richesse. La question parait simple au premier abord, en fait elle devient redoutable si l'on veut y apporter une réponse viable, nous allons tenter d'y répondre le plus précisément possible.

Il s'agit de la sempiternelle question posée par les personnes s'essayant pour la première fois aux techniques internes chinoises. Ces disciplines ne sont guère connues et appellent beaucoup de questions de la part des nouveaux venus. Nous sommes donc souvent questionnés sur ce sujet, il n'est pas toujours facile d'y répondre en quelques mots ni même en quelques phrases, les techniques chinoises sont difficiles à étiqueter et c'est tant mieux, ceci prouve leur richesse. La question parait simple au premier abord, en fait elle devient redoutable si l'on veut y apporter une réponse viable, nous allons tenter d'y répondre le plus précisément possible.

QU'EST-CE QUE LE QI GONG ?

Qi gong se compose de deux idéogrammes, le premier idéogramme QI 氣 se traduit par :

-

Vapeur; exhalaison; fluide (phys., chim) Gaz Air (atmosphérique)

- Haleine; souffle

- L'esprit, la vie qui anime le corps humain

-

(Med. chin.) Esprits vitaux; fluides; humeurs

-

(Philos). De ZHU XI L'élément le plus subtil qui entre dans la composition de toutes choses. (Ricci 485)

Suivant Wieger, il prend le sens de : air, gaz, vapeurs, esprits animaux, passions, les deux principes, le destin (Wieger p849),

Du point de vue étymologie, QI 氣se compose de deux idéogrammes :

Le premier :

QI |

Prend le sens de air, vapeur (Wieger p 849) |

| Ce sont des vapeurs qui montent de la terre et qui vont former dans le haut les couches de nuages. (Wieger p241) | |

Le deuxième :

MI  |

signifie : Graines de céréales. |

| Le caractère figure | quatre grains |

dont  exprime la séparation par le battage exprime la séparation par le battage |

Nous avons donc pour QI :

|

Vapeurs qui s'élèvent du |

|

grain cuit chaud ((Wieger p 241)

|

Nous trouvons pêle-mêle dans cette évocation du QI :

-

Des vapeurs qui s'élèvent jusqu'au ciel formant les nuages, ceci nous fait irrémédiablement penser au cycle de l'eau

-

La graine contient tous les potentiels, de l'unité (le grain) vers la multitude (l'épi).

Le deuxième idéogramme GONG  se traduit par :

se traduit par :

-

Oeuvre. Effet. Résultat. Mérite (Ricci 2873)

-

Oeuvre méritoire (Wieger p795)

Il se décompose en deux idéogrammes, le premier :

| GONG |

c'est l'image de l'équerre antique. Par extension travail, oeuvre, agencement, objet en général. Car dit la glose l'équerre donne leurs figures à toutes choses : elle forme l'angle droit qui forme des carrés lesquels forment les cercles. (étymologie Wieger 82) |

Le deuxième :

LI  |

le sens donne : force musculaire, vigueur, énergie physique, force, pouvoir, capacité puissance (Ricci 3006) |

| Etymologiquement nous trouvons : tendon ; par extension forces. Les deux lignes latérales et le trait transversal figurent la gaine. (Wieger p143) | |

Nous trouvons donc associé à l'idéogramme GONG :

-

L'équerre, à l'origine de toutes les formes, carré ou cercle, yin ou yang

-

Le tendon, qui en se contractant met en mouvement.

-

force, énergie physique émanant de la fonction musculaire

-

La gaine du tendon, donc les fascias.

Voici quelques propositions de traduction pour QI GONG :

-

travail en relation avec l'énergie

-

travail du souffle ou technique de souffle (en relation avec la vie, le mystère de la vie)

-

mise en mouvement des souffles

-

entretien des souffles ou des énergies

Le souffle ou les souffles se nuancent entre force et douceur, ciel et terre, yin et yang, espace et temps, inspiration et expiration. Si la traduction de gong en travail semble convenir, gardons à l'idée le temps passé à cette oeuvre ainsi que le mérite obtenu par ce travail. Seule la persévérance apporte des fruits, c'est valable aussi en qi gong. La proposition de travail du souffle pour qi gong pourrait convenir à un bon nombre de disciplines puisqu'à partir du moment où on développe une activité, on agit sur l'énergie, le souffle. Des précisions s'imposent, nous allons voir que le qi gong se conjugue au pluriel.

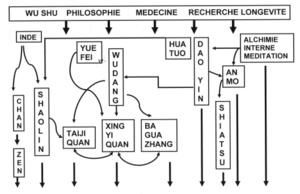

LES QI GONG

Plutôt que de parler du qi gong, parlons plutôt des qi gong, ils forment des courants, auxquels sont rattachées des écoles ; l'ensemble de ces courants constitue un foisonnement de pratiques quelquefois dissemblables. Le tableau ci-dessous nous procure une vue d'ensemble de ces pratiques.

Le souci de classification peut nous amener à différencier les formes :

nei  gong gong |

|

| (littéralement travail interne) appelés aussi nei jia ou styles souples |

et les formes

wai  gong gong |

| (littéralement travail externe) appelés également wai jia ou aussi styles durs. |

/image%2F1417047%2F20230715%2Fob_0acc6a_qi-gong-12.JPG)

Les formes de nei gong se pratiquent avec peu de dépense énergétique, alors que les formes de wai gong sollicitent plus fortement le corps. Qualifier des formes de nei gong revient à les associer au fait que dans le passé les moines taoïstes ne quittaient pas leur famille et pouvaient rester à l'intérieur de celle-ci, de plus la pensée taoïste est d'origine chinoise, donc interne à la Chine. Qualifier des formes de wai gong revient à les associer à la pensée du Bouddha, forme de pensée dont l'origine est extérieure à la Chine et dont les adeptes quittaient leur famille et vivaient donc en dehors de celle-ci. Les nei gong se pratiquent sans utilisation de force musculaire, la force dite « interne » (le qi) est développée à partir de l'abdomen, elle circule ensuite dans le reste du corps, ceci à travers des exercices de méditation et des formes en mouvement. Dans les formes de wai gong, l'accent est mis sur la structure corporelle (muscles/tendons/os) à travers des exercices sollicitant fortement le corps. Dans les écoles martiales, certains exercices vont jusqu'à chercher à renforcer le corps afin de le rendre insensible aux coups portés.

Associer le nei gong aux techniques issues du courant taoïste et le wai gong aux techniques d'origine bouddhiste n'est pourtant pas tout à fait juste étant donné que l'on peut trouver des formes de nei gong et des formes de wai gong dans une même école. Dans le style Yangjia michuan

l'enchaînement du taiji quan est associé à une technique respiratoire appelée Tu Na issue des techniques de nei gong. Ceci permet ici d'unir l'interne (la respiration) et l'externe (les mouvements du taiji quan) Dans la tradition de l'école CHEN, style de taiji quan considéré comme fondateur des styles de taiji quan, nous trouvons pourtant des dénominations de mouvements faisant référence au bouddhisme. Voici ces noms de mouvements appartenant aux enchaînements de cette école ; « Jingang martèle » et « tourner le corps et balayer le lotus » Ce fait n'est pas réservé à l'école CHEN puisque nous trouvons également des noms de mouvements faisant référence au bouddhisme dans les enchaînements du style yangjia michuan. Paradoxalement c'est dans deux enchaînements d'épée inspirés par le mont Wudang, haut lieu du taoïsme et les monts Kunlun que l'on peut trouver le mouvement « l'enfant vénère le Bouddha » Ces deux exemples concernant le style yangjia michuan et l'école CHEN nous montre qu'il n'est pas possible d'enfermer les techniques chinoises dans des catégories rigides. Plus de détails sur les différentes appellations ou dénominations du qi gong, cliquez ci-dessous.

l'enchaînement du taiji quan est associé à une technique respiratoire appelée Tu Na issue des techniques de nei gong. Ceci permet ici d'unir l'interne (la respiration) et l'externe (les mouvements du taiji quan) Dans la tradition de l'école CHEN, style de taiji quan considéré comme fondateur des styles de taiji quan, nous trouvons pourtant des dénominations de mouvements faisant référence au bouddhisme. Voici ces noms de mouvements appartenant aux enchaînements de cette école ; « Jingang martèle » et « tourner le corps et balayer le lotus » Ce fait n'est pas réservé à l'école CHEN puisque nous trouvons également des noms de mouvements faisant référence au bouddhisme dans les enchaînements du style yangjia michuan. Paradoxalement c'est dans deux enchaînements d'épée inspirés par le mont Wudang, haut lieu du taoïsme et les monts Kunlun que l'on peut trouver le mouvement « l'enfant vénère le Bouddha » Ces deux exemples concernant le style yangjia michuan et l'école CHEN nous montre qu'il n'est pas possible d'enfermer les techniques chinoises dans des catégories rigides. Plus de détails sur les différentes appellations ou dénominations du qi gong, cliquez ci-dessous.

QI GONG MARTIAL/ QI GONG DE SANTE

L'enseignement des arts martiaux chinois prend en compte ces deux composantes ; l'aspect martial et l'aspect santé, nous trouvons dans ces écoles des exercices codifiés appelés dao ou duan constitués de gestes précis dont les applications peuvent servir au combat. Ces écoles traditionnelles de gong fu wu shu dont fait partie le taiji quan utilisent des exercices préparatoires spécifiques à leurs écoles respectives, ceci afin de préparer le corps et l'esprit à la pratique des enchaînements. Ces exercices portent des noms différents suivants les écoles : ji ben dong zuo, ou bien dao yin qi gong, ou même zhan zhuang gong ; La tendance moderne est d'abandonner ces exercices traditionnels au profit de pratiques influencées par les méthodes occidentales (stretching, musculation, etc.). Pourtant certaines de ces formes traditionnelles possèdent encore un grand renom auprès des pratiquants, elles sont souvent qualifiées de « classiques », ce sont les Ba Duan Jin, Yi Jin Jing, Zhan Zhuang Gong comme la posture de l'arbre, ou Wu Qing Xi, etc... Chacune de ces formes est rattachée à une personnalité majeure des arts et techniques chinoises ; au général YUE FEI pour le Ba Duan Jin, à BODDHIDHARMA pour le Yi Jin Jing, à WANG ZHANG ZAI pour le Zhan Zhuang, et enfin au docteur HUA TUO pour le Wu Qin Xi, ce dernier étant considéré comme l'origine des arts martiaux chinois du courant Shaolin. Ces pratiques sont également appelées exercices de santé chinois, gymnastiques traditionnelles chinoises, yogas chinois, gymnastiques taoïstes, yogas taoïste, maîtrise de l'énergie, techniques psychosomatique, maîtrise du souffle et le plus souvent tout simplement qi gong ! Ils forment maintenant une discipline à part entière, même s'ils continuent à servir de formes préparatoires dans les écoles martiales.

Pourtant certaines de ces formes traditionnelles possèdent encore un grand renom auprès des pratiquants, elles sont souvent qualifiées de « classiques », ce sont les Ba Duan Jin, Yi Jin Jing, Zhan Zhuang Gong comme la posture de l'arbre, ou Wu Qing Xi, etc... Chacune de ces formes est rattachée à une personnalité majeure des arts et techniques chinoises ; au général YUE FEI pour le Ba Duan Jin, à BODDHIDHARMA pour le Yi Jin Jing, à WANG ZHANG ZAI pour le Zhan Zhuang, et enfin au docteur HUA TUO pour le Wu Qin Xi, ce dernier étant considéré comme l'origine des arts martiaux chinois du courant Shaolin. Ces pratiques sont également appelées exercices de santé chinois, gymnastiques traditionnelles chinoises, yogas chinois, gymnastiques taoïstes, yogas taoïste, maîtrise de l'énergie, techniques psychosomatique, maîtrise du souffle et le plus souvent tout simplement qi gong ! Ils forment maintenant une discipline à part entière, même s'ils continuent à servir de formes préparatoires dans les écoles martiales.

QI GONG ET PHILOSOPHIE

/image%2F1417047%2F20230715%2Fob_a39050_medecine-chinoise.JPG)

Les qi gong s'inspirent des règles fondamentales provenant de la théorie de l'énergétique chinoise exposée dans le Nei Jing Su Wen, texte daté de 4000 ans avant J.C. Ce texte continue encore à notre époque à guider les acupuncteurs et médecins traditionnels. La théorie de l'énergétique chinoise a été fondée suite à l'observation de la nature, de l'étude du macrocosme et du microcosme. Elle est le résultat d'études empiriques qui ont prouvé par les résultats obtenus leur bon sens et leur efficacité. Le monde asiatique se soigne pour en grande partie avec ces méthodes traditionnelles (massages, pharmacopée, acupuncture, pratiques de santé) tout en faisant aussi confiance aux méthodes occidentales. Les qi gong ne sont pourtant pas la panacée La grande partie de ces exercices sont avant tout des pratiques d'entretien de la santé et pour certains aussi des méthodes d'auto défense. Le Nei jing su wen n'est pas le seul texte qui a pu inspirer la discipline ; les classiques comme le Dao De Jing de Lao Zi, le Zhuang Zi, le Lie Zi, le Yi Jing pour ne citer que les plus importants décrivent des pratiques permettant de conserver son énergie vitale. Voici quelques exemples de ce que l'on peut trouver au hasard de ces lectures.

/image%2F1417047%2F20230715%2Fob_4f6304_mawang-essai.png)

Zhuang Zi (369-286 avJ-C) s'exprime ainsi dans son chapitre XV : »...qui expire et aspire en soufflant fort et en soufflant faible, qui crache l'air vicié et absorbe l'air frais, qui se suspend comme un ours et s'étire comme l'oiseau, celui-là ne recherche que la longévité. Tel est l'idéal de ceux qui veulent nourrir leur corps en l'étendant et en le contractant. Peng-tsou en fournit le meilleur exemple. » Les annales des Hans postérieurs (25-220apJC) relatent que le docteur Hua Tuo (111-208) aurait créé une série de mouvements imitant des animaux appelée le Wu Qin Xi (le jeu des cinq animaux) Dans cet extrait de sa biographie, Hua Tuo s'adresse à son disciple Wu Pu : « Le corps a besoin de mouvements modérés. En le remuant et le balançant de droite et de gauche, le souffle issu des céréales est convenablement réparti et assimilé. Le sang circule bien, et les maladies ne peuvent pas naître. Il en est du corps humain comme du gond d'une porte qui ne rouille jamais. C'est pourquoi les taoïstes pratiquaient des mouvements gymniques (dao yin) Ils imitaient les mouvements de l'ours, faisaient mouvoir toutes les articulations et les passes du corps afin d'éviter le vieillissement. J'ai moi-même une technique appelée jeu des cinq animaux (wu qin xi) c'est-à-dire le tigre, le cerf, l'ours, le singe et l'oiseau. Elle permet d'éliminer les maladies de d'accroître le bon fonctionnement des membres inférieurs. Dès qu'un désordre est ressenti dans le corps, il convient d'exécuter le jeu d'un animal jusqu'à transpiration. Si l'on transpire beaucoup, il convient de s'enduire le corps de poudre. Après cela, le corps devient léger, vigoureux et l'appétit revient »

QI GONG ET MEDECINE

/image%2F1417047%2F20230715%2Fob_ee17d7_medecine-chinoise-2.JPG)

Les recherches des médecins comme Hua Tuo, Ge Hong ou Sun Si Mao et bien d'autres ont ouvré pour la reconnaissance des qi gong pour leur utilisation médicale afin de guérir troubles ou maladies. A l'époque des Tang (618-907) Sun Si Miao fit inclure certaines pratiques taoïstes dans l'enseignement des facultés de médecine. Certains qi gong font partie de l'arsenal thérapeutique du médecin chinois au même titre que la diététique, les massages, l'acupuncture, la pharmacopée. A notre époque la situation perdure et certains exercices servent dans les hôpitaux ou cliniques chinoises à soutenir les malades dans leur processus de guérison. Par contre depuis l'instauration du régime communiste, ils ont été débarrassés de leur gangue culturelle ou philosophique. Le taoïsme, le bouddhisme ou le confucianisme ne font pas bon ménage avec l'idéologie communiste.

Sur le sujet de l'utilisation du qi gong comme moyen thérapeutique, écoutons C.Despeux « L'emploi thérapeutique du terme date seulement de 1936, un certain Dong Hao publie à Hangshou un ouvrage intitulé Thérapeutique spécifique pour la tuberculose ; le qi gong. En décembre 1955, le ministère chinois de la santé reconnaît officiellement l'intérêt thérapeutique du qi gong et encourage sa pratique »

LE DAO YIN QI GONG : DEFINITION

| DAO |  |

(Ricci 4767) Route, voie, chemin, voie à suivre, principe, règle, droite raison, règle des actions humaines, doctrine, moyen, méthode, procédé, conduire, diriger, gouverner. |

Le Ricci propose aussi une définition philosophique du terme :

« La réalité et le mouvement spontané de ce qui existe (la voie qui ne peut être appréhendée par l'esprit discursif, est manifeste dans le devenir naturel et s'impose à l'homme en le rendant à lui-même) »

C'est peu dire du « chemin » à parcourir pour un esprit cartésien afin d'approcher cet aspect philosophique.

Etymologiquement, le caractère se compose

| marcher pas à pas(Wieger 112 E) |  |

| Le caractère ancien représente trois pas | |

| La tête ornée d'une chevelure(Wieger 160 A) | |

Selon Anne Cheng, chaque courant de pensée chinois possède son Dao, le monopole du concept n'appartient donc pas au courant taoïste. La voie pour les confucéens consiste à faire régner le Ren (caractère signifiant homme composé du caractère homme et de celui signifiant deux, l'homme devient humain que dans sa relation avec autrui) Les moïstes cherchent l'intérêt du plus grand monde tandis que les légistes veulent imposer la même loi à tous. Pour les taoïstes dont Lao Zi et Zhuang Zi, ils appellent à être à l'écoute du Dao en pratiquant le wu wei (le non agir) Le non agir c'est ce que Lao Zi appelle l'agir sans traces car celui qui sait marcher ne laisse pas de traces.

| YIN |  |

(Ricci 5778)

|

| YIN DAO |

|

Il s'agit sans conteste d'un programme beaucoup plus ambitieux que celui de se maintenir simplement en bonne santé. L'immortalité ou la recherche de la longévité a été une des grandes préoccupations des taoïstes.

|

YIN étymologiquement se décompose en deux images : |

tirer à soi |  |

| la corde d'un arc (Wieger 87) |  |

||

|

ceci prenant le sens de : attirer à soi conduire induire séduire |

|||

Les dao yin demeurent comme l'ensemble des arts martiaux traditionnels chinois des applications de la philosophie.

« Au début est l'action » affirme

WANG YANG MING

Xing Yi se traduit par « agir est facile »

Ces méthodes privilégient l'action, on serait tenter de leur donner l'appellation de philosophie d'action, l'esprit et le corps agissant de concert (la tête ornée d''une chevelure marche pas à pas) Cette action s'exprime pourtant à travers un paradoxe ; le wu wei, le non agir, l'agir sans l'agir ; ce wu wei à l'origine est né d'une réponse à la force, à la violence des périodes troublée de la Chine antique. Ce même idéal se retrouve dans les termes gong fu (habileté dans le travail) et wu shu (s'opposer à la violence) Les pratiques visent à l'obtention du Zi Ran ; la spontanéité ou le naturel. L'idéogramme Zi représente le nez humain, il prend le sens de point de départ, origine, commencement, évolution, succession puisque le nez est d'après l'embryologie chinoise le commencement de l'homme, le pivot de sa genèse. (Wieger 159) Pour parvenir au Zi Ran, il s'agit de retourner à l'origine, à l'origine de soi, à l'origine du monde. Le retour est le mouvement du Dao.

Ce même idéal se retrouve dans les termes gong fu (habileté dans le travail) et wu shu (s'opposer à la violence) Les pratiques visent à l'obtention du Zi Ran ; la spontanéité ou le naturel. L'idéogramme Zi représente le nez humain, il prend le sens de point de départ, origine, commencement, évolution, succession puisque le nez est d'après l'embryologie chinoise le commencement de l'homme, le pivot de sa genèse. (Wieger 159) Pour parvenir au Zi Ran, il s'agit de retourner à l'origine, à l'origine de soi, à l'origine du monde. Le retour est le mouvement du Dao.

Il a pris le sens de : travail, labeur, temps mis à une oeuvre (Wieger p815)

/image%2F1417047%2F20231124%2Fob_12cc27_entree-parc-anduze.jpg)

/image%2F1417047%2F20150208%2Fob_8ea9c1_1-banniere-bambous.JPG)

/idata%2F0351555%2Fbambou_8-1.jpg)

/image%2F1417047%2F20240222%2Fob_fc051e_dieu-richesse.jpg)

/image%2F1417047%2F20240222%2Fob_06a64e_arbre-a-pieces.jpg)